【编者按】2022年第五届中国研究生创“芯”大赛,全国96所高校的503支队伍报名参赛,参赛学生1469人,指导教师638人。其中,参赛学生79%为硕士研究生,12%为博士研究生,9%为已取得保研资格的本科生。经过初赛,153支队伍进入决赛,评出一等奖的有15支队伍,二等奖36支队伍,三等奖102支队伍。其中,一等奖中有3支队伍荣获大赛最高奖项“创芯之星”。专题【创芯之星】,特为读者呈现从全国百所高校中千里挑一的3支创芯之星团队风采。本期讲述的是华中科技大学的“啊对对对队”。

赛题名称:自主命题-半导体器件与工艺-传感器、MEMS及生物电子器件

作品名称:基于静电液滴微流控技术的CTC高效分选芯片

队长:姚金辉(机械科学与工程学院,硕一)

队员:何春华(同一学院,博二)

队员:姜也(同一学院,硕一)

指导老师:廖广兰(机械科学与工程学院教授)

指导老师:刘智勇(机械科学与工程学院教授)

图示:姜也、何春华、廖广兰、刘智勇、姚金辉(从左到右)

华中科技大学“啊对对对队”参加全国研究生创芯大赛的过程,如同“过山车”一般,扣人心弦。

他们来自机械科学与工程学院,所学课程与创芯大赛以集成电路学科为主的考试内容有所不同。这让他们在专业基础知识这块具有“先天性”的不足,在团队成员眼中,面对科班出身的集成电路、微电子相关专业的学霸参赛队伍而言,如同是一次“降维打击”。

能走多远?能否拿奖?团队成员根本“不敢多想”。他们参加大赛,是希望把所做的科研项目展现出来,与国内的专家、学者以及产业大咖有一个展示交流的机会。他们给自己打气,既然参赛,就拿出最佳的状态和面貌,把最好的一面呈现出来。

没想到的是,这种坚持和全力以赴,他们创造了一个个可能性,并把可能性变成了现实中一个个巨大的惊喜。从进入决赛的“欣喜”,到决赛二等奖脱颖而出时“意料之外的惊喜”,又到获得一等奖时的“超出想象”,再到最高奖项PK时的“平静、超然和从容”,最终拿到了创芯之星这一最高奖项。

他们是如何克服重重关口,从“不抱希望拿奖”逆袭到“收获最高奖项”?带着这个疑问和好奇,接下来让我们走近华中科技大学的“啊对对对队”。

图示:姜也、何春华、姚金辉(从左到右)

01

从0到1的科研准备

博二何春华、硕一姚金辉、硕一姜也组成的“啊对对对队”,在参赛前他们的科研项目已经准备了一年多的时间。

他们三人师从机械科学与工程学院的廖广兰老师,在廖老师的指导下,研究主攻芯片技术与医疗领域相结合的方向。研究的考量主要有:癌症早期病人往往没有什么症状,等发现时癌症已发展到中晚期阶段;此外,传统的癌症监测费用非常高。三位同学跟随着导师,联合公关一种可以早期监测肿瘤癌症的医疗仪器的核心器件——细胞分选芯片,通过这种芯片技术,常规的抽血对血液检测就能发现早期的癌症,并且检测成本能够大大降低。

这个研究如同从0到1。作为微流控领域的小白在前期的研究工作也是困难重重,首要的困难是路在何方,如何定义生物芯片功能?对此,团队指导老师积极鼓励学生走出课题组走出学院,与生物学院、同济医学院以及相关医疗企业进行交流请教,打开自己眼界的同时精准抓住行业需求的痛点,找到癌症早期快速检测的切入点,进行芯片定义。此外,还面临着双重压力,一是芯片定义后的各个指标,二是未来需要真正意义上的用起来,团队不仅要保证芯片性能更要实现低成本。

“做实验经常熬得比较晚,制作片子的仪器运行一次就得半天。有时晚上8点开始,做完就到凌晨了。”同学们提到。

大家在屡战屡败、屡败屡战中坚持前行,经过一年多的数百个日夜的大胆试错、小心验证,不断与老师沟通碰撞,以一个月一迭代的速度改进芯片,终于在解决检测中最难的信号干扰问题后推出了第八代微流控检测芯片,实现了高速,低成本的癌症早期检测。并与医疗机构合作,监测指标均达到可投入运用的水平。

2022年春天,三位同学看到创芯大赛的通知,发现赛题有MEMS生物电子芯片,与他们的研究方向非常契合。同时,他们也陷入犹豫中,因为他们做得医疗芯片是微流控芯片,和主流的电路芯片又不太一样,平时的功课内容相差也比较大。

此时,三人共同导师廖广兰鼓励他们:“我们不是传统的机械方向,而是交叉性学科,和AI、集路电路、智能制造都相关。项目虽然是微流控,但既与集成电路相关,又与医疗相关,解决医学领域里细胞筛选问题,符合大赛的主流。我们就把这次比赛当作一个项目来对待,材料、文字表达等方面都要非常规范,不要有瑕疵就行。”

在廖广兰老师、刘智勇老师的鼓励下,何春华、姚金辉、姜也决定参加第五届全国研究生创“芯”大赛,准备去“见识见识”。从亲如手足的同门又变成竞赛中浴血奋战的战友,三人组队并取了一个幽默的队名“啊对对对队”,队长姚金辉负责芯片工艺加工、芯片结构仿真优化;何春华负责系统方案设计、芯片性能测试与优化;姜也负责项目文档撰写与PPT制作。

02

比赛面临“降维打击”

报名阶段,团队就经历了“紧张”时刻。从得知比赛到报名提交材料只有2周多的时间。由于平时还有其他实验任务,优化参赛资料可以说是争分夺秒。

初赛主要是针对项目进行线上评审,经过一段时间的等待,初赛结果公布,他们入围了决赛。当他们得知这一消息时,队员们十分欣喜。

不过,欣喜的同时心里更多的是“忐忑”,因为接下来就要准备上机和笔试考试了。“笔试和上机题考得都是模拟电路的相关知识,我们机械专业所学的知识和考试内容相差较大,决赛第一轮有可能过不了。”队员们心中有些“不安”。

谈到准备考试时的心理状态,博二的何春华坦言:“心理感受蛮心酸的,一路从大学、硕士、博士考过来的,只要是考试,都尽量做到优秀。但是这次比赛心理落差非常大,如同跨界一般,笔试、机考所有的基础知识题、软件、仿真都是现学现做,如同从0到1一样。”

不过,三名队员没有被这种心理压力压垮,既然报名,就全心全意对待。大家很快调整状态,不能就此认输。队员们不断地给自己打气:“虽然不是科班出身,准备的时间也不多,但要尽量不受他们的干扰,把自己能做得答好,不留遗憾。”

何春华、姚金辉、姜也三位同学开始在图书馆借集成电路方面的书籍,狂补此前没学过的基础理论知识;同时,又在网上下载软件学习,有时学到凌晨2-3点。

在每周开会交流时,既是导师又是本次参赛团队的指导老师廖广兰不断给大家打气:“不管获奖与否,参赛都能积累宝贵的经验。”

03

从“劫后余生”到“惊喜”

2022年8月1日,第五届中国研究生创芯大赛决赛在浙江大学举办,准备2-3个月之后“啊对对对队”走进了决赛现场,将与来自全国的153支团队同台竞技。

决赛分为答题、答辩、路演三个环节。其中答题环节,由基础题、上机设计组成,成绩占比为30%和70%。答题命题由来自23家高校、科研院所及企业的46位老师参与,基础题题库120道,上机设计题43道,从中选取基础题80道、上机设计题17道,综合成绩排名前50名的参赛队伍晋级答辩环节。答辩环节中,答辩内容为初赛阶段提交的参赛作品现场演讲,并回答评委的提问,按照答题与答辩环节成绩占比7:3,选取前15个队伍参加竞演环节。竞演环节中,参赛队路演并回答评委问题,由评委及现场观众共同打分,得出最终名次,前3名为本届创“芯”之星荣誉的获得者。

由于跨专业比赛,笔试和上机是团队的薄弱环节。谈起决赛答题时的感受,队员们说:“考试做得很艰难,不是100%确定,是靠感觉来答题,只能模糊地给答案。上机题简单的也做出来了,难的虽然没太做出来,但用熟悉的仿真软件跑了一遍,报了上去。面对决赛中集成电路领域的精英团队,心里真是有一种‘被降维打击’的感觉。”

虽被打压,三名队员没有轻易放弃。

第二天上机和笔试成绩公布出来,“啊对对对队”通过了首轮比赛,进入下一轮答辩环节,这意味着他们已经拿到了二等奖。

队员们描述到:“有一种‘劫后余生’的感觉,同时又觉得非常幸运,如同‘一件明明知道不可能的事情,突然告诉又可以了’,特别激动。”这种巨大的起伏所带来的惊喜让他们内心久久不能平静,压抑着的心情也一下子释放出来。

两位指导老师得知结果后非常激动,同时也感到一丝意外。他们谈道,这个结果证明项目的研究方向很有前景,也体现了项目的水平和学生的实力。从横向来看,项目的很多指标还是非常不错的,尽管项目比较前沿并且难度较大,但通过努力一步步地做出来了。

在第二轮的答辩环节中,相对此前初赛和决赛第一轮的压抑,决赛的第二轮队员们比较有把握,上台主讲的何春华此前参加过多次机器人大赛或创新创业大赛,有过实践经验。在答辩环节,他非常有针对性地呈现出项目能够解决现实中哪些痛点,项目是如何实现的,壁垒是什么,创新性在哪里,可靠性和技术水平如何,加之参赛项目已经实现科研成果转化,并且在实践中开始应用,已经朝产业化推进……,整个答辩过程非常流畅。

根据综合评审,答辩环节结果公布,“啊对对对队”顺利通过,获得一等奖;并进入决赛第三个环节路演,PK创“芯”大赛的最高奖项创“芯”之星奖。

获奖一等奖的结果,完全超过了队员们的预期。在他们看来,获得二等奖已经够幸运;获得一等奖“完全没有想到”,感觉“很惊愕”,没想到能一路走到最后。

指导老师廖广兰、刘智勇对团队的这个成绩也是喜出望外,他们说道,没想到这样的研究方向和题目能走这么远。不管还能走多远,都要尽最大力,尽量做到最好。

04

实力角逐最高奖时的超然从容

面对最高奖的角逐,“啊对对对队”队员变得越来越平静,越来越自信。他们说道:“我们已经不再局限于最后能否拿到什么名次、获得什么奖项。更关注的是在创“芯”大赛的平台,如何更好地展示我们所做的生物芯片,能够让更多人了解这个项目,能够引发共鸣。”

在第三轮路演环节,面对现场20位学界、产业界、投资界的专家评委,以及600位观众时,团队这种“超然”的状态,让主讲者何春华在台上从容不迫、游刃有余;加上生物芯片项目已经设计完毕,在医院实际检测中,参数精度极高,并能够切实有效地解决实际生活中的痛点。路演现场的专家、评委、投资机构对华中科大的“啊对对对队”的项目留下深刻的印象。

生物医疗是将来的应用热点,极具市场价值和应用前景。经过综合评分,最终“啊对对对队”获得了第五届全国研究生创“芯”大赛最高奖项创“芯”之星奖,并获得了300万元的投资意向。

这个结果,令队员们做梦都想不到,可谓是受宠若惊,大大超出了他们参赛时的预期。

指导老师廖广兰备感欣喜:“对于我们机械专业而言,医疗芯片这样一个题目我们自己感觉难度很大,刚开始我们也很难想象最后能够拿到最高奖。但整个过程我们一直在努力,对自己有信心,所以要永不放弃。”廖老师内心更加坚定了这个研究方向,今后要一直深耕下去,力争做得更好。

通过这次比赛,姚金辉、何春华、姜也三位同学收获颇多。在他们眼里:“创‘芯’大赛不只是一个比赛,不只是把赛题按照要求做好;也是一个舞台,也是一个交流的机会,是一种促进解决实际问题的途径。当前,芯片面临“卡脖子”难题,聚焦到某一个细分领域,可能就是某一个电路、工艺、器件等被卡。通过比赛,能够推进高校科研成果朝产业化落地推进,进而促进芯片行业的发展。”

此外,整个比赛的过程强调了基础研究的重要性,促使大家用更多的心思投入更基础的研究工作中,从想法到做出来、再到用起来。

05

坚持造就了希望,坚持让希望成真

“啊对对对队”三名队员的表现,不仅展现了当代大学生的精神面貌,也展现了人生路上奋斗的意义。这样迎难而上、敢“啃硬骨头”、不到最后决不放弃的精神,让团队从起初面临“被断层式碾压”,到一路过关斩将,最终取得了超乎他们想象的成绩。这种精神,也将是今后的科研道路走得更远、走得更久的重要支柱。

队员们说,以前对自身的关注并不是特别多,通过比赛,发现团队每个人都有一颗“从容不迫的大心脏”。在没有正向反馈的条件下,大家尽自己所能,始终以一个积极向上的心态支撑一直往前走。但凡稍微气馁一下,比如“不是科班出身”等等原因,可能就会放弃。但从进入决赛、到上机、笔试到最后一刻,都在尽最大努力去做这一件事情。队员们还表示:“感谢创‘芯’大赛为全国的研究生提供的一个展示自己的舞台,大赛的组委会和评委老师秉承公平性与包容性,让每一组参赛队伍都有机会去展示自我,让我们从另一个角度感受到了这个比赛的魅力。”

整个参赛过程,廖广兰老师、刘智勇老师一直给学生们强调:“不管我们前面做得怎么样,只要不放弃,不懈努力,一定能取得令自己满意的成绩,乃至是让大众也认可的成绩。如同高考一样,可能平时成绩不错但高考进的学校稍微差一点,只要你没放弃努力,后面的结果一定会跟你的努力相匹配。”

人生是一个不断分流的过程,每一个阶段都是一个选择。从高中蜕变出来进入大学,进入人生的一个新起点和新阶段。在大学阶段,又会面临新的分流,需要考虑人生以后做什么,自己的兴趣在哪里;只有好好努力,才会走向更大的舞台。到硕士阶段,开始参与到更实际的项目中,需要考虑社会责任、家庭责任,奋斗的动力也有所不同。到了博士阶段,是自我价值肯定的阶段,需要价值,需要一心投入到某个研究领域中,心无旁骛地做出一个东西,当做出一定成果时,会更加肯定这个过程。

常常听到这样的说法“因为有希望,所以会坚持”。在“啊对对对队”身上,让我们看到了,不是因为有了希望才去坚持,而是因为坚持创造了希望;并在这种持续的坚持下,慢慢把希望变成了现实。

人生之路充满着无数的挑战、困难和不确定性,如同面临一个个关口。只有不断地克服困难,一关关通过才能有所提升,人的认知、智慧、能量才能增进。在每个关口上,谁都不能确定一定会达到预期的结果;但每一个关口的奋力拼搏、全力以赴,创造了过关的可能性,再加上坚持不放弃,最终才能过关。

——项目介绍——

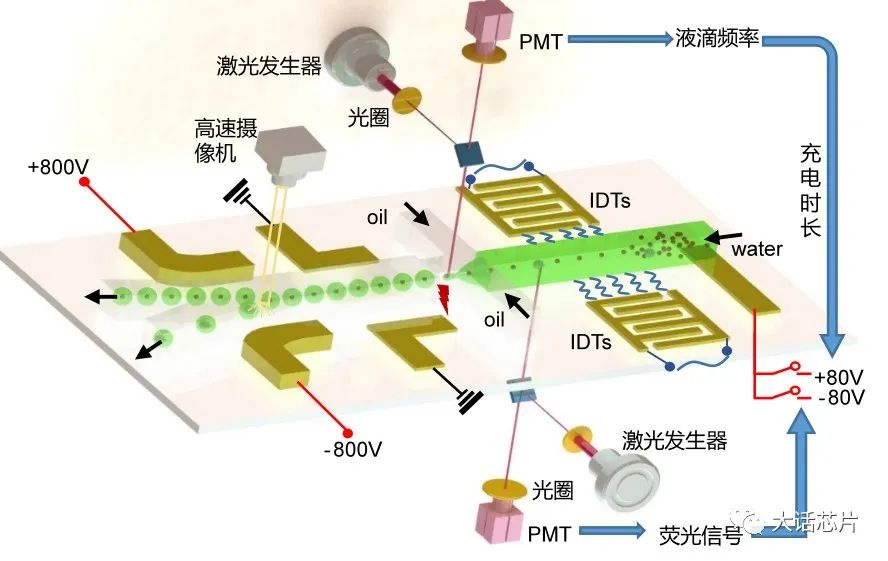

癌症是人类健康的主要杀手之一,癌组织转移与循环肿瘤细胞( CTC ) 密切相关,CTC的数量和形态是肿瘤筛查、病情判断的重要依据。本团队研发的基于静电液滴微流控技术的CTC高效分选芯片集声波聚焦、液滴生成、液滴充电与偏转功能于一体,可在全封闭的条件下一站式地实现细胞检测与分选,受外界影响小;可在30ul/min的进样速度下实现细胞分选,声波聚焦轴流直径达10um,可实现细胞的快速、准确聚焦,以便于后续的细胞检测;液滴生成频率达21.2KHz,分选精度达96.7%。该芯片将为肿瘤诊断和病理分析提供新的手段,为细胞生物学研究提供先进平台。

图示 芯片原理示意图

——团队成员风采——

何春华,华中科技大学机械与工程学院博士研究生。师从廖广兰教授,主要研究方向:CTC检测微流控芯片的设计、制备与应用研究;声场与电场在微流控芯片中的耦合作用分析。攻读博士学位以来,开发了应用于细胞分选与检测的微流控芯片,申请5项发明专利,在BDMJ等期刊上发表多篇论文。

姚金辉,来自华中科技大学机械科学与工程学院机电系的2021级硕士生,导师是廖广兰教授,研究方向为微流控芯片设计、MEMS工艺优化与多物理场仿真。他平时热爱科研、经常在实验室里埋头苦干,在空余时间,他喜欢户外骑行、打乒乓球等。

姜也,华中科技大学机械工程专业在读研究生,研究方向为超声智能芯片,超声信号与图像处理,生活中喜欢爬山,打羽毛球。

廖广兰,华中科技大学机械科学与工程学院机械电子与信息工程系教授、博士生导师,教育部长江学者特岗教授、2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划、2012年获得国家自然科学基金委优秀青年科学基金资助、2013年作为核心人员参加教育部创新团队《微纳制造与纳米测量技术》并于2017年获得滚动支持,2021年国家级领军人才。长期从事微纳制造、微电子封装及测试、故障诊断等方面的教学科研工作。主持或参与国家自然科学基金委优秀青年基金、面上项目、青年基金及对外交流与合作项目、国家973、863、重大专项以及企业合作项目数十项,在Energy Environ. Sci.,、Adv. Funct. Mater. 、ACS Nano、Nano Energy等杂志发表SCI检索论文160余篇,获国家发明专利授权60余项、软件著作权2项,出版专著3部,主编“十一五”国家级规划教材,获教育部自然科学一等奖、国防技术发明一等奖各1项。

刘智勇,华中科技大学机械科学与工程学院副教授、硕士生导师、华中卓越学者、中国微米纳米技术学会高级会员、华中科技大学首届“优秀研究生导师团队”核心骨干。主要从事微纳传感、微流控、微电子封装测量与智能化医疗装备方向的教学与科研工作。近年来以第一/通讯作者身份在Nano Energy、J. Mater. Chem. A、Nano-Micro Lett.、Adv. Mater. Tech.、ACS Appl. Mater. Interfaces等期刊发表SCI论文17篇,其中封面论文5篇、高被引论文1篇,获授权国家发明专利11项、软著1项,参与撰写专著2部、国家十一五规划教材1部。主持国家自然科学基金青年基金项目、湖北省自然基金面上项目、博士后面上项目、博士后择优资助以及来源于华为、航天五院的横向课题等,并作为核心骨干参与了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目与深圳市科创委基础研究项目等。